- Сообщения

- 45

- Реакции

- 9

Глава 1: Штурвал из картона и стальные облака (Нижний Новгород, 1992-2007)

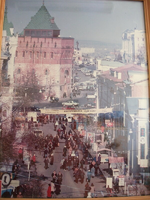

Нижний Новгород. Не Петербург с его имперской выправкой и сырыми мифами, а город-труженик, город-крепость, вцепившийся в слияние Оки и Волги булыжниками кремля и дымом заводских труб. Автозаводский район. Эпицентр. Не парадные проспекты, а бесконечные кварталы, где улицы Горького, Кирова, Лоскутова выстроились в строгие линейки, как солдаты на плацу. Здесь, в одной из бесчисленных панельных «девятиэтажек» серии II-49, с окнами, похожими на сонные глаза, и подъездами, пахнущими кошками, щами и вечной сыростью, 1 июля 1992 года появился на свет Артём Внуков. Мир встречал его не колыбельными ангелов, а гулом ГАЗа, доносившимся даже сквозь стены роддома №1, да осторожными улыбками родителей – Тимофея и Галины, – уже знавших цену молоку, памперсам и этой новой, хрупкой, пугающей свободе.

Двор. Не абстрактное пространство, а конкретный «колодец» между домами 14, 15 и 16 по улице Дьяконова. Пятиугольник асфальта, изъеденный временем, машинным маслом и солью до состояния лунного ландшафта. Островки жухлой травы, больше похожей на пыль, пробивавшейся сквозь трещины. Ржавая «ракета» качелей, скрипевшая, как немые души, на ветру. Две песочницы с вечным стеклом и окурками. И «гаражники» – низкие, мрачные ангары из силикатного кирпича в конце двора, царство запаха бензина, старого железа и мужских разговоров с матом сквозь зубы. Здесь Артём сделал первые шаги, здесь впервые разбил коленку в кровь о торчащую арматуру, здесь услышал первое крепкое слово от старших пацанов, гонявших мяч обшарпанным «колдуном».

Квартира. «Двушка» на пятом этаже. Теснота, прописанная в каждой трещинке на обоях, в каждом углу, заставленном коробками с «нужными вещами на черный день». Запах вечного борща, лака для паркета (который так и не скрыл щели) и дешевого табака отца. Гул холодильника «Ока» – саундтрек ночей. Мать, Галина Николаевна, бухгалтер в автобусном парке. Вечная усталость в глазах, заточённых за толстыми стеклами очков, руки, шершавые от бумаг и стирки. Разговоры – про цены, про задержку зарплаты на ГАЗе, про то, «как бы протянуть». Отец, Тимофей Иванович, инженер-технолог на том самом ГАЗе. Приходил поздно, пахнул металлом, машинным маслом и какой-то невыветриваемой заводской горечью. Молчаливый. Смотрел телевизор (новости, футбол, редкий боевик) с лицом человека, несущего неподъемный груз. Ласка выражалась похлопыванием по плечу и редким «молодец, сынок». Любовь – работой, чтобы семья не нуждалась.

Небо. Оно пришло неожиданно. Не из книжек, ас грохотом. Пролетающий низко над районом Ил-76 из аэропорта Стригино, что за рекой. Огромный, ревущий, завораживающий. Артём, лет четырех, прилип к окну, забыв про игрушку. Сердце колотилось, как бешеное. С этого момента небо перестало быть просто синей (или серой) дыркой над двором. Оно стало целью. Потом были самолетики из бумаги, запускаемые с балкона. Падали сразу, но эти секунды свободного падения! Потом – пластилиновые монстры, больше похожие на утюги с крыльями, но он знал – это его истребители, еи бомбардировщики. Потом – первый пластмассовая модель самолета, купленный в «Детском мире» на проспекте Кирова. «МиГ-21». Клей «Момент» щипал глаза, краска ложилась коряво, но это было священнодействие. Он висел на нитке над кроватью Артёма, как икона.

Улицы Автозавода. Они были не просто дорогами из дома в школу или в магазин. Это были маршруты к мечте. Он знал все точки, откуда лучше видно небо. Заброшенная стройплощадка за гаражами – там открывался широкий горизонт. Мост через железнодорожные пути – оттуда были видны взлетающие из Стригино машины. Он мог часами стоять, запрокинув голову, провожая взглядом серебристую точку, пока она не растворялась в вышине. Звук реактивного двигателя вызывал в нем физический трепет – волна проходила от пяток до макушки. Он различал их на слух: гулкий бас «Тушка», пронзительный вой Ту-134, тяжелое урчание Ил-76. Он выписывал из газет и журналов (редкая роскошь!) все, что касалось авиации: характеристики новых моделей, репортажи с авиасалонов, истории летчиков-испытателей. Его уголок в комнате был музеем: плакаты с Су-27 и МиГ-29, вырезки, фотографии, модели (теперь уже более аккуратно собранные), тот самый дедов штурвал.

Подростковые метания. Были и они. Не драмы с кровью, как в примере, а тихая, но жестокая борьба с реальностью. Когда сверстники гоняли мяч, пили дешевое пиво в подворотнях или тусили у кого-то дома под громкую музыку, Артём сидел дома с книжками по аэродинамике (доступными его пониманию) или чертил схемы. Его считали чудаком. «Внуков? Да он про самолеты только и думает!» – снисходительно усмехались одноклассники. Девчонки не обращали внимания – слишком замкнутый, слишком не от мира сего. Были моменты слабости, желания быть как все, пойти с пацанами, попробовать закурить, понравиться какой-нибудь Кате из параллельного класса. Но грохот пролетающего Ан-12 за окном класса мгновенно возвращал его к себе. Это был зов. Сильнее страха быть белой вороной, сильнее смутного интереса к девчонкам. Он знал: его место – там, вверху. Или хотя бы на пути к этому «там».

Поездка в Стригино. Подарок на 14 лет. Отец, видя одержимость, выбил через знакомого пропуск на территорию аэропорта, не на летное поле, но близко. Не международный шик, а рабочая лошадка региональных рейсов, военных и грузовых. Но для Артёма это был храм. Он стоял у забора, лицо прижато к холодным прутьям сетки-рабицы, и смотрел, как заруливает после посадки Як-40 с потускневшей краской. Как буксируют тяжелый Ил-76, шум его двигателей заставлял вибрировать землю под ногами. Как взмывает в небо вертолет Ми-8, его винты, взбивая пыль и траву, создавали свой, хаотичный ветер. Он видел лётчиков в форме, идущих с чемоданчиками, диспетчеров в башне за стеклами – недосягаемых богов его вселенной. Он вдыхал этот воздух – пропитанный керосином, пылью и свободой. Это был не запах, это был наркотик. Он стоял там часами, пока отец не тянул его за рукав: «Артём, хватит. Пора». Уезжал с чувством, что оставляет часть души у этого забора. И с железной решимостью: сюда он вернется. Но не за забор. По ту сторону.

Глава 2: Звёзды на погонах, небо за стеклом

Сентябрь 2007-го врезался в память Артёма Внукова не золотом листьев и студенческой вольницей, а ледяным, пронизывающим до костей ветром Нижегородского ВВАУЛ им. Нестерова и рёвом начкурса, чей голос, казалось, высекал искры из казарменных стен. Автозаводская «хрущёвка» с её уютным бардаком показалась раем. Здесь же – ад Курса Молодого Бойца, выстроенный на унижении, физическом изнурении и железной дисциплине. Подъём в 6:00 под горн, резавший слух как ножовка по металлу. Секунды на заправку койки – одеяло, подушка, простыня – всё должно было лежать с геометрической безупречностью, углы – острые, складки – как по линейке. Малейшая помарка – бесконечные отжимания на промёрзшем асфальте плаца, лицом в лужу или снег. Построение в шеренгу – стой смирно, дышать можно только по команде, взгляд строго перед собой. Кроссы в полной выкладке (противогаз, автомат, вещмешок) по осенней распутице или зимним сугробам за территорию училища – ноги превращались в свинцовые колоды, лёгкие горели, сердце выпрыгивало из груди, а в голове стучал один мотив: «Выдержи. Ради неба. Ради деда. Ради рева двигателя над двором». Физо – не для здоровья, а на износ: подтягивания до мышечного отказа, когда руки уже не слушались, пресс до потемнения в глазах и рвотных позывов, челночный бег, превращавший лёгкие в пылающие мехи. Наряды – чистить картошку мешками, отскребать въевшийся жир с котлов размером с танк, мыть полы тряпками, привязанными к ногам, пока спина не теряла чувствительность. «Дух» – самое низшее звено, существо без прав, только обязанности. Артём стискивал зубы, сжимал кулаки, вспоминая потёртый штурвал деда Николая Петровича в ящике стола дома. Он выдержит. Цена билета в небо – любая. Присяга, принятая в промозглый осенний день на плацу, с холодным прикладом АК в потных ладонях и дрожью в голосе, стала не ритуалом, а Рубиконом. Он больше не принадлежал себе. Он был солдатом системы. И вот началась учёба, где мечта о кабине истребителя столкнулась с гранитом военной науки и суровым приговором медкомиссии. Математика высшей пробы – интегралы, дифференциальные уравнения, тензорный анализ – обрушились как лавина. То, что в школе давалось легко, здесь требовало титанических усилий. Сопромат – наука о том, как ломаются самолёты под нагрузкой, – казался китайской грамотой, формулы не складывались в картину полёта, а описывали хрупкость конструкции. Аэродинамика – прекрасная, но невероятно сложная теория о том, как воздух обнимает крыло, создавая подъёмную силу, – требовала абстрактного мышления, дававшегося Артёму с трудом. Навигация – не просто карта и компас, а сферическая тригонометрия, девиация магнитного компаса, счисление пути с поправками на ветер, расчёт времени, топливо – настоящая магия, без которой в небесном океане заблудишься навсегда. Радиотехника, электротехника – миры схем, сопротивлений, конденсаторов, транзисторов, частот, модуляций, где ток и напряжение были важнее скорости и высоты. Артём грыз гранит ночами в библиотеке, под зелёным светом настольных ламп, в облаке запаха пыли, старых переплётов и отчаяния. Радости познания не было – был тяжкий, изнурительный труд, цена, которую требовала система за право приблизиться к небу. Единственным глотком воздуха были спецдисциплины. Тактика ВВС – вот где оживали карты и макеты! Изучение Су-27 «Убей всех», МиГ-29 «Стремительный сокол», Су-24 «Фехтовальщик», их ТТХ (тактико-технических характеристик) – скорость, потолок, радиус действия, боевая нагрузка, вооружение (ракеты Р-27, Р-73, пушки ГШ-30), уязвимые зоны. Воздушный бой – манёвры, ракурсы, энергия, «кобры», «колокола». Бомбометание с пикирования, с горизонта, кассетными бомбами. Разведка – фото, радио, РЛ. Это пахло войной, пахло настоящим делом. Огневая подготовка – стрельба из пистолета Макарова (ПМ) и автомата Калашникова (АК-74) на полигоне. Азарт отдачи в плечо, запах пороха, звон гильз по бетону, мишени, звенящие от попаданий. Авиационная медицина – барокамера, где «поднимали» на высоту 5-8 тысяч метров, учили распознавать коварные признаки высотной болезни – эйфорию, сонливость, потерю критики; тренировки по аварийному покиданию самолёта на тренажёрах, катапультирование (ощущение чудовищного удара по позвоночнику даже в симуляторе), выживание в лесу, в степи, на воде – как развести костёр без спичек, найти воду, подать сигнал бедствия. Это был экстрим, это был вызов. Но главным, самым страшным экзаменом стала ВЛК – Врачебно-Летная Комиссия. Дни, проведённые в бесконечных очередях медсанчасти. Придирчивые врачи. Терапевт, невролог, хирург, отоларинголог… И главный судия – офтальмолог. «Сядь. Подбородок на подставку. Лоб прижми. Смотри прямо. Не двигайся. Читай буквы. Сверху вниз. Левый глаз. Правый. Теперь – цветовые таблицы Рабкина. Какой номер видишь? А этот? Этот?» Кардиограмма под нагрузкой на велоэргометре – крути педали, пока сердце не выскочит, а врач смотрит на ленту, как на предсказание судьбы. Вестибулярные пробы – вращение на кресле Барани до полной потери ориентации в пространстве, тошноты, холодного пота. И вердикт, обрушившийся как гильотина: «Незначительное отклонение по цветочувствительности. Дискриминация оттенков зелёно-красного спектра. К пилотированию истребителей – ограниченно годен. Рекомендованы другие авиационные специальности». Мир поплыл перед глазами. Мечта о стремительном Су-27 или МиГ-29, о перегрузках, вжимающих в кресло, о виражах у самой кромки облаков, о статусе элиты – рассыпалась в прах. Истребитель – острие копья ВВС – был для него закрыт. Горечь была такой густой, что её можно было резать ножом. На первом курсе встал выбор специализации. Штурман? Борт-инженер? Или… Офицер Боевого Управления (ОБУ). Специалист по управлению авиацией с земли. Мозг операции. Хоть и выбирал с самого начала, с поступления, но спрашивали еще раз. Работа на Командном пункте (КП). Анализ тактической обстановки, постановка задач экипажам, наведение истребителей на воздушные цели, управление штурмовиками при ударе по наземным объектам, координация воздушного движения в зоне ответственности, особенно в горячий период учений или реальных задач. Требовалось хладнокровие самурая, аналитический ум гроссмейстера, скорость реакции пилота Формулы-1 и умение принимать решения за доли секунды в условиях цейтнота, неполной информации и смертельного риска для тех, кто в воздухе. Артём, помня свои относительные успехи в тактике и навигации, видя в этом хоть какую-то близость к реальным боевым действиям (пусть и не из кабины, а через призму экрана), выбрал БУ. Горький компромисс. Не небо, но максимально близко к нему. Не пилот, но тот, кто направляет пилотов, кто решает, куда лететь, кого атаковать, как выжить. Он убеждал себя, что это не менее важно, что от его решений зависят жизни в воздухе. Что он станет ангелом-хранителем для тех, кто летает. Последние курсы – тотальное погружение в специальность. Радиотехнические системы: РЛС обзора (П-18 «Терек», П-37 «Ураган»), наведения (1Л117М «Скала»), управления оружием («Гамма-С1», «Небо-СВ»). Их диаграммы направленности, зоны обнаружения, «мёртвые зоны», помехозащищённость, режимы работы. Учились «читать» экран индикатора кругового обзора (ИКО) – различать свои и чужие метки (цели) по коду системы госопознавания «Пароль» (свой-чужой), оценивать высоту, скорость, курс цели, идентифицировать её тип по характерной «подписи» на экране – размер метки, скорость её перемещения, «роспись» при облучении. Радиосвязь – наземная (Р-809 «Астра», Р-862 «Карат») и воздушная (Р-855УМ, Р-862). Частоты, каналы, позывные («Ястреб», «Орёл», «Беркут»), кодирование речи, защита от помех. Голос в шлемофоне или микрофоне должен был быть абсолютно спокоен, чёток, металличен, команды – недвусмысленны и лаконичны. Автоматизированные Системы Управления (АСУ) – «Поляна-Д4М1», «Сенеж-М1». Мощные компьютерные комплексы, сводившие данные от сети РЛС, постов визуального наблюдения, вышестоящих КП в единую, непрерывно обновляемую тактическую картину воздушной и наземной обстановки. Освоение их интерфейсов, ввод данных, интерпретация информации, понимание алгоритмов работы – оператор АСУ был ключевой фигурой на современном КП. Тактика родов авиации: как истребительная авиация (ИА) завоёвывает господство в воздухе, как штурмовая авиация (ША) работает по точечным и площадным наземным целям, как бомбардировочная авиация (БА) наносит удары по стратегическим объектам, как разведывательная авиация (РазвА) добывает данные, как транспортная и специальная авиация выполняет свои задачи. Артём должен был досконально понимать возможности, ограничения и тактические приёмы каждого типа самолёта в полку и потенциального противника, чтобы грамотно ставить задачи экипажам. Сердце подготовки ОБУ – отработка на тренажёрах КП. Реалистичные (насколько позволяли технологии) симуляторы командных пунктов. Сценарии: отражение массированного воздушного налёта условного противника, перехват одиночного нарушителя государственной границы, наведение ударной группы штурмовиков на колонну бронетехники, координация действий авиации с зенитными ракетными войсками (ЗРВ) и наземными подразделениями. Стресс был запредельным, разрушающим. На экранах АСУ – десятки, иногда сотни меток, перемещающихся с огромными скоростями. В наушниках – наложение голосов: доклады «пилотов» (инструкторов), информация от соседних секторов управления, команды с вышестоящего КП («Воздух-1»), помехи, крики о помощи («Попал под обстрел!», «Сбит!»). Нужно было мгновенно фильтровать шум, выделять главное, оценивать угрозу, принимать единственно верное решение и отдать чёткую, лаконичную команду, не допускающую двоякого толкования: «Ястреб-21, группа, курс 270, высота 5000, цель воздушная, азимут 045, дальность 80, группа, две единицы, тип – условный истребитель, атакуйте!» или «Орёл-15, снижайтесь до 100 метров, цель наземная, квадрат 45-67, подавление ЗРК, работайте!». Ошибка на тренажёре – это «сбитый» свой самолёт, «прорвавшийся к охраняемому объекту противник», «сорванная боевая задача».

Изучение Су-27 «Убей всех», МиГ-29 «Стремительный сокол», Су-24 «Фехтовальщик», их ТТХ (тактико-технических характеристик) – скорость, потолок, радиус действия, боевая нагрузка, вооружение (ракеты Р-27, Р-73, пушки ГШ-30), уязвимые зоны. Воздушный бой – манёвры, ракурсы, энергия, «кобры», «колокола». Бомбометание с пикирования, с горизонта, кассетными бомбами. Разведка – фото, радио, РЛ. Это пахло войной, пахло настоящим делом. Огневая подготовка – стрельба из пистолета Макарова (ПМ) и автомата Калашникова (АК-74) на полигоне. Азарт отдачи в плечо, запах пороха, звон гильз по бетону, мишени, звенящие от попаданий. Авиационная медицина – барокамера, где «поднимали» на высоту 5-8 тысяч метров, учили распознавать коварные признаки высотной болезни – эйфорию, сонливость, потерю критики; тренировки по аварийному покиданию самолёта на тренажёрах, катапультирование (ощущение чудовищного удара по позвоночнику даже в симуляторе), выживание в лесу, в степи, на воде – как развести костёр без спичек, найти воду, подать сигнал бедствия. Это был экстрим, это был вызов. Но главным, самым страшным экзаменом стала ВЛК – Врачебно-Летная Комиссия. Дни, проведённые в бесконечных очередях медсанчасти. Придирчивые врачи. Терапевт, невролог, хирург, отоларинголог… И главный судия – офтальмолог. «Сядь. Подбородок на подставку. Лоб прижми. Смотри прямо. Не двигайся. Читай буквы. Сверху вниз. Левый глаз. Правый. Теперь – цветовые таблицы Рабкина. Какой номер видишь? А этот? Этот?» Кардиограмма под нагрузкой на велоэргометре – крути педали, пока сердце не выскочит, а врач смотрит на ленту, как на предсказание судьбы. Вестибулярные пробы – вращение на кресле Барани до полной потери ориентации в пространстве, тошноты, холодного пота. И вердикт, обрушившийся как гильотина: «Незначительное отклонение по цветочувствительности. Дискриминация оттенков зелёно-красного спектра. К пилотированию истребителей – ограниченно годен. Рекомендованы другие авиационные специальности». Мир поплыл перед глазами. Мечта о стремительном Су-27 или МиГ-29, о перегрузках, вжимающих в кресло, о виражах у самой кромки облаков, о статусе элиты – рассыпалась в прах. Истребитель – острие копья ВВС – был для него закрыт. Горечь была такой густой, что её можно было резать ножом. На первом курсе встал выбор специализации. Штурман? Борт-инженер? Или… Офицер Боевого Управления (ОБУ). Специалист по управлению авиацией с земли. Мозг операции. Хоть и выбирал с самого начала, с поступления, но спрашивали еще раз. Работа на Командном пункте (КП). Анализ тактической обстановки, постановка задач экипажам, наведение истребителей на воздушные цели, управление штурмовиками при ударе по наземным объектам, координация воздушного движения в зоне ответственности, особенно в горячий период учений или реальных задач. Требовалось хладнокровие самурая, аналитический ум гроссмейстера, скорость реакции пилота Формулы-1 и умение принимать решения за доли секунды в условиях цейтнота, неполной информации и смертельного риска для тех, кто в воздухе. Артём, помня свои относительные успехи в тактике и навигации, видя в этом хоть какую-то близость к реальным боевым действиям (пусть и не из кабины, а через призму экрана), выбрал БУ. Горький компромисс. Не небо, но максимально близко к нему. Не пилот, но тот, кто направляет пилотов, кто решает, куда лететь, кого атаковать, как выжить. Он убеждал себя, что это не менее важно, что от его решений зависят жизни в воздухе. Что он станет ангелом-хранителем для тех, кто летает. Последние курсы – тотальное погружение в специальность. Радиотехнические системы: РЛС обзора (П-18 «Терек», П-37 «Ураган»), наведения (1Л117М «Скала»), управления оружием («Гамма-С1», «Небо-СВ»). Их диаграммы направленности, зоны обнаружения, «мёртвые зоны», помехозащищённость, режимы работы. Учились «читать» экран индикатора кругового обзора (ИКО) – различать свои и чужие метки (цели) по коду системы госопознавания «Пароль» (свой-чужой), оценивать высоту, скорость, курс цели, идентифицировать её тип по характерной «подписи» на экране – размер метки, скорость её перемещения, «роспись» при облучении. Радиосвязь – наземная (Р-809 «Астра», Р-862 «Карат») и воздушная (Р-855УМ, Р-862). Частоты, каналы, позывные («Ястреб», «Орёл», «Беркут»), кодирование речи, защита от помех. Голос в шлемофоне или микрофоне должен был быть абсолютно спокоен, чёток, металличен, команды – недвусмысленны и лаконичны. Автоматизированные Системы Управления (АСУ) – «Поляна-Д4М1», «Сенеж-М1». Мощные компьютерные комплексы, сводившие данные от сети РЛС, постов визуального наблюдения, вышестоящих КП в единую, непрерывно обновляемую тактическую картину воздушной и наземной обстановки. Освоение их интерфейсов, ввод данных, интерпретация информации, понимание алгоритмов работы – оператор АСУ был ключевой фигурой на современном КП. Тактика родов авиации: как истребительная авиация (ИА) завоёвывает господство в воздухе, как штурмовая авиация (ША) работает по точечным и площадным наземным целям, как бомбардировочная авиация (БА) наносит удары по стратегическим объектам, как разведывательная авиация (РазвА) добывает данные, как транспортная и специальная авиация выполняет свои задачи. Артём должен был досконально понимать возможности, ограничения и тактические приёмы каждого типа самолёта в полку и потенциального противника, чтобы грамотно ставить задачи экипажам. Сердце подготовки ОБУ – отработка на тренажёрах КП. Реалистичные (насколько позволяли технологии) симуляторы командных пунктов. Сценарии: отражение массированного воздушного налёта условного противника, перехват одиночного нарушителя государственной границы, наведение ударной группы штурмовиков на колонну бронетехники, координация действий авиации с зенитными ракетными войсками (ЗРВ) и наземными подразделениями. Стресс был запредельным, разрушающим. На экранах АСУ – десятки, иногда сотни меток, перемещающихся с огромными скоростями. В наушниках – наложение голосов: доклады «пилотов» (инструкторов), информация от соседних секторов управления, команды с вышестоящего КП («Воздух-1»), помехи, крики о помощи («Попал под обстрел!», «Сбит!»). Нужно было мгновенно фильтровать шум, выделять главное, оценивать угрозу, принимать единственно верное решение и отдать чёткую, лаконичную команду, не допускающую двоякого толкования: «Ястреб-21, группа, курс 270, высота 5000, цель воздушная, азимут 045, дальность 80, группа, две единицы, тип – условный истребитель, атакуйте!» или «Орёл-15, снижайтесь до 100 метров, цель наземная, квадрат 45-67, подавление ЗРК, работайте!». Ошибка на тренажёре – это «сбитый» свой самолёт, «прорвавшийся к охраняемому объекту противник», «сорванная боевая задача».

Артём выкладывался по полной. Холодный пот стекал по спине ручьями, руки дрожали после особенно напряжённых сессий, ночные кошмары преследовали – в них он видел только мелькающие метки и слышал искажённые крики в эфире. Он научился гасить внутреннюю панику, отключать эмоции, мыслить на три шага вперёд, как компьютер, обрабатывающий угрозы. Он стал асом экрана, мастером тактической картины. Выпуск-2007. Торжественное построение. Вручение дипломов и лейтенантских погон. Родители – мать с гордостью и слезами, отец с редкой улыбкой. Чувство выполненного долга, оплаченного годами невероятных усилий. Но когда Артём видел счастливые, одухотворённые лица выпускников-лётчиков, получающих из рук начальника училища свои первые лётные книжки и назначения в боевые полки на Су-27СМ, МиГ-29СМТ, его собственная гордость меркла. В душе клокотала горькая, невысказанная зависть и обида. Его погоны украшали звёздочки младшего лейтенанта, но не было на груди заветного значка «Летная классность». Его назначили офицером боевого управления в гвардейский истребительный авиационный полк (48-й гв. САП) под Нижним Новгородом. Престижно. Близко к дому. Ударная часть. Но его небо оказалось замуровано в стекле экранов РЛС и мерцающих символах АСУ. Служба в полку. Младший лейтенант Внуков. Военный городок – замкнутый микрокосм со своими законами, иерархией, запахами (казарма, столовая, ГСМ). Дежурства на Командном пункте полка (КП П) по строгому графику, часто – ночные смены по 12 часов. Полумрак оперативного зала. Мерцание экранов АСУ «Сенеж», ИКО РЛС. Монотонный гул вентиляции и блоков аппаратуры – постоянный фон жизни. Запах – специфический коктейль: озон от электроники, нагретый пластик, крепчайший чай в термосах, потом во время авралов. Будни: Рутинный мониторинг воздушной обстановки в зоне ответственности полка. Контроль плановых полётов по боевой подготовке – взлёты, посадки, работа в зонах. Постоянная координация с гражданскими диспетчерами аэропорта «Стригино», чтобы военные «ястребы» не пересеклись на эшелоне с «Боингами» или «Аэробусами». Горы документов: планы полётов на день/неделю, отчёты о выполнении, летные листы экипажей, журналы учёта работы техники, радиожурналы. Бюрократия – смазка военной машины, необходимая, но выматывающая. Учения – Адреналин и Абсолютная Ответственность: Крупномасштабные ЛТУ (Летно-Тактические Учения) с привлечением десятков самолётов своего и соседних полков, иногда – с «противником» из другой дивизии.

Артём выкладывался по полной. Холодный пот стекал по спине ручьями, руки дрожали после особенно напряжённых сессий, ночные кошмары преследовали – в них он видел только мелькающие метки и слышал искажённые крики в эфире. Он научился гасить внутреннюю панику, отключать эмоции, мыслить на три шага вперёд, как компьютер, обрабатывающий угрозы. Он стал асом экрана, мастером тактической картины. Выпуск-2007. Торжественное построение. Вручение дипломов и лейтенантских погон. Родители – мать с гордостью и слезами, отец с редкой улыбкой. Чувство выполненного долга, оплаченного годами невероятных усилий. Но когда Артём видел счастливые, одухотворённые лица выпускников-лётчиков, получающих из рук начальника училища свои первые лётные книжки и назначения в боевые полки на Су-27СМ, МиГ-29СМТ, его собственная гордость меркла. В душе клокотала горькая, невысказанная зависть и обида. Его погоны украшали звёздочки младшего лейтенанта, но не было на груди заветного значка «Летная классность». Его назначили офицером боевого управления в гвардейский истребительный авиационный полк (48-й гв. САП) под Нижним Новгородом. Престижно. Близко к дому. Ударная часть. Но его небо оказалось замуровано в стекле экранов РЛС и мерцающих символах АСУ. Служба в полку. Младший лейтенант Внуков. Военный городок – замкнутый микрокосм со своими законами, иерархией, запахами (казарма, столовая, ГСМ). Дежурства на Командном пункте полка (КП П) по строгому графику, часто – ночные смены по 12 часов. Полумрак оперативного зала. Мерцание экранов АСУ «Сенеж», ИКО РЛС. Монотонный гул вентиляции и блоков аппаратуры – постоянный фон жизни. Запах – специфический коктейль: озон от электроники, нагретый пластик, крепчайший чай в термосах, потом во время авралов. Будни: Рутинный мониторинг воздушной обстановки в зоне ответственности полка. Контроль плановых полётов по боевой подготовке – взлёты, посадки, работа в зонах. Постоянная координация с гражданскими диспетчерами аэропорта «Стригино», чтобы военные «ястребы» не пересеклись на эшелоне с «Боингами» или «Аэробусами». Горы документов: планы полётов на день/неделю, отчёты о выполнении, летные листы экипажей, журналы учёта работы техники, радиожурналы. Бюрократия – смазка военной машины, необходимая, но выматывающая. Учения – Адреналин и Абсолютная Ответственность: Крупномасштабные ЛТУ (Летно-Тактические Учения) с привлечением десятков самолётов своего и соседних полков, иногда – с «противником» из другой дивизии. Воздух «кипел». На экранах АСУ – десятки меток: свои группы истребителей (прикрытие, удар), штурмовиков, бомбардировщиков, помехи, условный противник (воздушный и наземный). Нужно было непрерывно отслеживать выполнение задач, предупреждать об опасных сближениях (опасность столкновения в воздухе!), реагировать на вводные «противника» с вышестоящего КП («Воздух-1» – управление армией ВВС и ПВО), координировать действия авиации с ЗРВ (зенитными ракетными войсками) и наземными подразделениями. Голос в шлемофоне должен был быть абсолютно спокоен, ровен, металличен, даже когда внутри всё сжималось от напряжения, а сердце колотилось как бешеное. Команды – чётки, лаконичны, без малейшей двусмысленности или эмоциональной окраски: «Звено-1, группа, курс 180, снижайтесь до 3000, цель наземная, квадрат 45-67, подавление ПВО, работайте!» или «Ястреб-03, азимут 120, дальность 150, высота 8000, цель воздушная, одиночная, тип – условный разведчик, перехват!». От его слов, от его умения «держать общую картину», предвидеть развитие ситуации, зависели жизни лётчиков и успех всей операции. Артём стал не просто ОБУ, а одной частью команды. Лётчики уважали и доверяли – они знали, что со «Летёхой Внуковым» на наведении меньше шансов «попасть под раздачу» или «проспать» внезапную угрозу. Он получил звание старлея. Звёздочек прибавилось. Внутренняя драма: Но чем успешнее он работал, чем больше его хвалили за «чистое» и эффективное проведение учений, тем острее, глубже становилась незаживающая рана, тоска по настоящему полёту. Он видел их – лётчиков. Возвращавшихся с задания усталых, но с сияющими адреналином глазами, с возбуждёнными голосами. Слышал их разговоры в офицерской столовой: «Представляешь, на третьем вираже его в прицел взял – чистая победа!», «А этот закат на эшелоне… выше облаков… небо фиолетовое…», «Перегрузка вжимала так, что искры из глаз, но вышел на хвост!». Он обеспечивал их подвиги. Он был их ангелом-хранителем на земле, их глазами и мозгом в критический момент боя. Но он так и оставался пленником экрана, вечным наблюдателем. Его небо было плоским, двухмерным, ограниченным рамками монитора, мерцающим точками и векторами. Каждый рёв двигателя МиГ-31К или Ил-76МД, взлетающего с полосы и уходящего в поднебесье, отзывался в его сердце щемящей, невыразимой тоской, физической болью нереализованности. Он подходил иногда к затемнённому окну КП, смотрел, как машина отрывается от ВПП, убирает шасси, набирает высоту с мощным рокотом, и сжимал кулаки до побеления костяшек, глотая ком в горле. Его место было ТАМ, в той кабине. Но судьба и безжалостная строчка в заключении ВЛК распорядились иначе. Он носил погоны с достоинством, выполнял свой долг перед Родиной безупречно, с полной самоотдачей. Но под кителем, под маской профессионального спокойствия, носила вечная, глухая боль, горечь несостоявшейся мечты. Он стал офицером боевого управления, виртуозом тактической картины. Но он так и не стал Лётчиком. Годы текли. Техника на КП модернизировалась. Старые аналоговые РЛС заменялись современными цифровыми комплексами с фазированными решётками. Появились новейшие АСУ с цветными ЖК-мониторами, продвинутым программным обеспечением, возможностью сетевого взаимодействия. Артём учился, осваивал новинки, как и положено профессиональному солдату. Он даже начал находить своеобразную строгую, интеллектуальную красоту в своей работе – в решении сложнейшей, многомерной головоломки тактической обстановки, в удовлетворении от виртуозно проведённой операции, когда всё складывалось как надо, в осознании своей незаменимости и реального вклада в обороноспособность.

Воздух «кипел». На экранах АСУ – десятки меток: свои группы истребителей (прикрытие, удар), штурмовиков, бомбардировщиков, помехи, условный противник (воздушный и наземный). Нужно было непрерывно отслеживать выполнение задач, предупреждать об опасных сближениях (опасность столкновения в воздухе!), реагировать на вводные «противника» с вышестоящего КП («Воздух-1» – управление армией ВВС и ПВО), координировать действия авиации с ЗРВ (зенитными ракетными войсками) и наземными подразделениями. Голос в шлемофоне должен был быть абсолютно спокоен, ровен, металличен, даже когда внутри всё сжималось от напряжения, а сердце колотилось как бешеное. Команды – чётки, лаконичны, без малейшей двусмысленности или эмоциональной окраски: «Звено-1, группа, курс 180, снижайтесь до 3000, цель наземная, квадрат 45-67, подавление ПВО, работайте!» или «Ястреб-03, азимут 120, дальность 150, высота 8000, цель воздушная, одиночная, тип – условный разведчик, перехват!». От его слов, от его умения «держать общую картину», предвидеть развитие ситуации, зависели жизни лётчиков и успех всей операции. Артём стал не просто ОБУ, а одной частью команды. Лётчики уважали и доверяли – они знали, что со «Летёхой Внуковым» на наведении меньше шансов «попасть под раздачу» или «проспать» внезапную угрозу. Он получил звание старлея. Звёздочек прибавилось. Внутренняя драма: Но чем успешнее он работал, чем больше его хвалили за «чистое» и эффективное проведение учений, тем острее, глубже становилась незаживающая рана, тоска по настоящему полёту. Он видел их – лётчиков. Возвращавшихся с задания усталых, но с сияющими адреналином глазами, с возбуждёнными голосами. Слышал их разговоры в офицерской столовой: «Представляешь, на третьем вираже его в прицел взял – чистая победа!», «А этот закат на эшелоне… выше облаков… небо фиолетовое…», «Перегрузка вжимала так, что искры из глаз, но вышел на хвост!». Он обеспечивал их подвиги. Он был их ангелом-хранителем на земле, их глазами и мозгом в критический момент боя. Но он так и оставался пленником экрана, вечным наблюдателем. Его небо было плоским, двухмерным, ограниченным рамками монитора, мерцающим точками и векторами. Каждый рёв двигателя МиГ-31К или Ил-76МД, взлетающего с полосы и уходящего в поднебесье, отзывался в его сердце щемящей, невыразимой тоской, физической болью нереализованности. Он подходил иногда к затемнённому окну КП, смотрел, как машина отрывается от ВПП, убирает шасси, набирает высоту с мощным рокотом, и сжимал кулаки до побеления костяшек, глотая ком в горле. Его место было ТАМ, в той кабине. Но судьба и безжалостная строчка в заключении ВЛК распорядились иначе. Он носил погоны с достоинством, выполнял свой долг перед Родиной безупречно, с полной самоотдачей. Но под кителем, под маской профессионального спокойствия, носила вечная, глухая боль, горечь несостоявшейся мечты. Он стал офицером боевого управления, виртуозом тактической картины. Но он так и не стал Лётчиком. Годы текли. Техника на КП модернизировалась. Старые аналоговые РЛС заменялись современными цифровыми комплексами с фазированными решётками. Появились новейшие АСУ с цветными ЖК-мониторами, продвинутым программным обеспечением, возможностью сетевого взаимодействия. Артём учился, осваивал новинки, как и положено профессиональному солдату. Он даже начал находить своеобразную строгую, интеллектуальную красоту в своей работе – в решении сложнейшей, многомерной головоломки тактической обстановки, в удовлетворении от виртуозно проведённой операции, когда всё складывалось как надо, в осознании своей незаменимости и реального вклада в обороноспособность.

Он строил планы – карьерный рост, должность начальника КП, может быть, даже преподавательская работа в родном училище. Но над всем этим, как дамоклов меч, витали тени грядущих военных реформ. Слухи о масштабной оптимизации, переформировании частей, о создании централизованных, внеполковых систем управления воздушным движением и боевыми операциями. Артём отмахивался, гнал дурные мысли: «Наш полк – гвардейский! Боевой! Ударный! Нас не тронут. КП полка – основа управления. Мы нужны». Он верил в свою систему, в свою часть, в свою нужность здесь и сейчас.

Глава 3: РОТАЦИЯ. ОТ ЭКРАНА К ВИНТУ.

Весна 2025 года вломилась в 48-й гвардейский смешанный авиаполк не романтикой подснежников, а грязевой кашей раскисших рулежек, едкой вонью отработанного авиакеросина JET-A1 и машинного масла И-16, выплеснутого на стоянках, да басовитым гулом турбин МиГ-31К, прогревающих свои космические сердца перед вылетом на рубеж перехвата. Для старшего лейтенанта Артёма Внукова, одного из многих офицеров боевого управления расформированной Единого центра организации управления воздушным движением (ЕцОРВД) этого же, родного, пропахшего металлом и порохом полка, весна принесла не драму, а очередную строевую повинность. Приказ о ликвидации ЕцОРВД гвардии майор Алёхин Артём Викторович, их командир, зачитал перед зияющим пустотами зданием КП голосом, лишенным интонаций – как прогноз погоды: ветер северо-западный, осадки в виде сокращений. Артём стоял в строю таких же, как он, функционеров невидимого фронта, винтиков отлаженной, но устаревшей машины. Никакой личной трагедии. Ротация. Армейская будничность. Его мир – зеленоватое мерцание экранов АСУ «Сенеж», сдавленный треск связи с экипажами «тридцать первых», тактические карты с нанесенными целями – не рухнул. Он просто эмигрировал в цифру, в стерильные залы какого-то далекого ЦУ. В 48-м гв. САП таких, как он, штамповали пачками. Надежный винтик? Да. Опытный в рамках своей ВУС? Безусловно. Уникальный? Нет. Заменимый? Как пустая гильза. Выбор пути: Без иллюзий, без романтики. Индивидуальная беседа в кабинете майора Алёхина длилась ровно столько, сколько требовалось для галочки. Командование полка и дивизии подготовили для списанных ОБУ три дороги:

Единый центр организации ВД по МВО (где-то под Воронежем): Продолжение по ВУС. Современные АСУ «Потенциал», цифровые карты, стерильные залы. Минусы: Переезд. Казарма или чужой город. Коллектив незнакомых роботов в погонах. «Бросать квартиру тут? Вливаться в новую муравейню? Спасибо, не надо», – отрезал про себя Артём. Отказ.

Военизированная Команда Противопожарной Защиты и Спасательных Работ (ВКППЗ и СР) полка: Тяжелые огнестойкие костюмы БОП, едкий дым горящего магния, ночные дежурства у края ВПП, риск быть сметенным реактивной струей или раздавленным шасси паникующего экипажа. Минусы: Земля. Грязь. Огонь. Работа грузчика-пожарного. Никакого неба. «Не моё», – мысленно вычеркнул Артём. Отказ.

АТО: Контроль формуляров, сверка сроков замены масла, бесконечные препирательства с техниками ИАС, бумажные отчеты о готовности. Минусы: Бумаги. Претензии. Рутина. Сидеть рядом с самолетами, но не летать. «Следить, чтобы вовремя фильтры поменяли? Я не смотритель», – решил Артём. Отказ.

Четвертый путь: Железная птица и ломка костей. Гвардии подполковник Калинин Константин Сергеевич, замкомполка по безопасности полетов, человек с глазами, видевшими слишком много, присутствовавший как скелет на пиру, хрипло кашлянул:

– Варианты кончились, Старлей? ЦУ – далеко, пожарником – не пахнет, бумажникИАС – не лежит душа? Остается переподготовка. На лётчика. Вертолёт. Ми-8АМТШ или Ка-29. В 1-й смешанной авиационной эскадрилье. Тут же, в полку. Физуха у тебя тянет на твердую «четверку» (бегаешь, не куришь, не бухаешь), медкнижка – чистый лист (прошлогодняя ВЛК помню). Знаешь тактику с земли – для вертушки в разведке или прикрытии десанта полезно. Но... – Калинин пристально посмотрел на Внукова, будто сканируя на предмет трещин. – Тридцать три, Артём. Старлей. С нуля. Это не переквалификация. Это добровольная каторга. Тренажеры выжгут мозги и вывернут суставы. Инструкторы сломают через колено – твои погоны им как прошлогодний снег. Молодые лейтенанты из Краснодара или Сызрани будут пялиться на «пенсионера». Шанс отсева – как не бывать на море. А если проскочишь – реальные полеты. Где ошибка – не двойка в журнале, а ящик или инвалидность. Оно тебе надо? Небо тут – не романтика. Это вибрация, грохот, пот и страх.

Артём подумал без прикрас, по-солдатски:

Небо? Да. На грохочущей «восьмерке». Не элитарные выси МиГ-31, но реальность. Ветер в лицо, земля под винтом, адреналин в жилах.

Работа? Физическая. Жесткая. С риском. Не бумаги ЦУ, не вонь пожаров ВКППЗ, не канитель АТО.

Место? Родной гарнизон. Квартира здесь. Знакомые стены. Не надо рвать корни.

Перспектива? Летное свидетельство. Вес в погонах. Шанс на гражданке. Форма станет только лучше.

Вызов? Гигантский. Боль. Но рутина КП душила как тряпка. Нужен был удар под дых. Чтобы почувствовать, что не сгнил за пультом.

«Дают билет». Система, которой он служил, кинула спасательный круг. Хлипкий, но круг. Последний шанс. Его шанс.

– Согласен, товарищ подполковник. На переподготовку, – бросил Артём твердо, как отбивал рапорт о готовности смены. Никаких сомнений в голосе.

Внеплановая ВЛК: Знакомая медсанчасть. Знакомые лица врачей, но взгляд – скальпель. Окулист: Таблицы Рабкина не как тест, а как пытка. «Цифра? Круг? А теперь ЭТО!» Придирки к малейшему оттенку в зелено-красном спектре. Вердикт: «Годен к лётной работе на вертолётах всех типов. Ограничений нет». Терапевт/Кардиолог: Велоэргометр. «Крути! Не сбавляй! Еще!» Пот ручьями, сердце – кузнечный молот в груди, но ритм – железный. Кардиограмма – чистая линия жизни. Заключение: «ССС без патологий». Невропатолог: Молоток, щелчки по коленкам, пальцы к носу с закрытыми глазами. «Шагай по линии! Не шатайся!» ЛОР: Слух – как у летучей мыши. Вестибулярка – кресло Барани. Вращают, резко стоп. «Куда качнуло? Тошнота?» – «Нет, товарищ майор». Итог: Папка толщиной в кулак. «Годен». Подпись гвардии подполковника Калинина К.С. – финальный штамп судьбы.

Бумажный Штурм: Рапорт. Характеристика от майора Алёхина. Выписки из личного дела. Заключения ВЛК. Согласования: Кадры полка, Штаб 105-й гв. САД, Штаб ВВС МВО. Артём, как почтальон Печкин, мотался по кабинетам, ставил подписи, ждал у закрытых дверей. Знакомая рутинная поступь службы.

Прощание с КП: Без пафоса. Зашел в мертвый оперативный зал ЕцОРВД. Пустые стойки, как ребра скелета. Свисающие провода – кишки. Пыль на столе, где когда-то пульсировала жизнь тактической картины. Гул «Сенежа» сменился гробовой тишиной. Постоял у своего бывшего места. «Службу нес. Порядок». Ни слезинки, ни вздоха. Страница перевернута.

Первая явка в 1-ю САЭ (Смешанную авиационную эскадрилью): Не парадный вход, а прямиком к стальным птицам на стоянке. Гул прогревочных Ми-8АМТШ и Ка-52М резал уши. Воздух – гремучая смесь выхлопных газов, раскаленного металла, керосина и гарнизонной пыли. Встретил командир эскадрильи гвардии подполковник Егоров. Мужичище под сорок, шея быка, лицо – топографическая карта всех штормов, через которые он прошел. Взгляд – рентген, ищущий слабину.

– Внуков? С ЕцОРВД? – Егоров окинул его взглядом, будто прикидывал вес на слом. – Старлей... Пока забудь погоны. Пустое место. Ноль. Твой опыт наведения? Хер в стакане для вертолетчика. Тут учат не кнопки жать, а машину в воздухе держать. – Голос – скрежет гравия по металлу. Не злоба. Правда. – Завтра. 06:00. Спортзал. Потом – класс. Без комбеза. Опаздываешь – 50 отжиманий на пороге. Ясно?

– Так точно, товарищ гвардии подполковник, – выдохнул Артём, вжимаясь в струнку.

Переподготовка: Крещение ветром и потом. Никаких скидок на возраст или прошлое.

Теория: Погружение в бездну железа и воздушной работы. Душный класс. Плакаты с анатомией Ми-8АМТШ висели как учебные пособия по пыткам. Командир эскадрильи, Егоров, сухой как чертеж, бубнил монотонно, словно читал мантру:

Устройство Ми-8АМТШ («Терминатор»): Не «вертушка». Два зверя ТВ3-117ВМ (2200 лошадей в каждом). Пятилопастной НВ (титан, стеклопластик – крылья смерти и спасения). Трехлопастной РВ – хвостовой палач. Редуктор ВР-14А – сердце, способное разорвать небрежность в клочья. Броня: Кабина, двигатели, редуктор - панцирь против свинца. Топливка: Баки, насосы подкачки, фильтры-грязевики - кровеносная система. Маслосистема: МС-8П (двигатели), ИПМ-10 (редуктор) – жизнь железа. Гидросистема: Три контура (основной, вспомогательный, аварийный) - мышцы управления. Электросистема: Генераторы, аккумуляторы, потребители – нервы птицы.

Устройство Ми-8АМТШ («Терминатор»): Не «вертушка». Два зверя ТВ3-117ВМ (2200 лошадей в каждом). Пятилопастной НВ (титан, стеклопластик – крылья смерти и спасения). Трехлопастной РВ – хвостовой палач. Редуктор ВР-14А – сердце, способное разорвать небрежность в клочья. Броня: Кабина, двигатели, редуктор - панцирь против свинца. Топливка: Баки, насосы подкачки, фильтры-грязевики - кровеносная система. Маслосистема: МС-8П (двигатели), ИПМ-10 (редуктор) – жизнь железа. Гидросистема: Три контура (основной, вспомогательный, аварийный) - мышцы управления. Электросистема: Генераторы, аккумуляторы, потребители – нервы птицы.

Вооружение (АМТШ): Блоки Б-8В20А (20 х С-8 – ливень огня). УПК-23-250 (ГШ-23Л – 250 ударов ада). ПТУР «Атака-В»/«Штурм-В» - убийцы танков. Пулеметы в дверях (ПКТ) - последний аргумент. СУВ-В-24 - мозг убийцы.

Пилотажно-навигационный комплекс ПНК-8: ГМК-1АЭ (где мы?). РВ-5 (сколько до земли?). ДИСС-32-8 (куда и как быстро?). ГЛОНАСС/GPS (звезды в помощь). «Береза-Л» (предупреждение: «Тебя поймали!»).

Аэродинамика Винтокрыла: Авторотация (падение с работающим винтом – шанс выжить). Вихревое кольцо (ВК) (смертельная ловушка при снижении - затянет и разобьет). Земной резонанс (пляска смерти на земле - сломает машину). «Схлопывание» вихрей (хлопок лопастей - предвестник беды).

Конструкция, прочность, эксплуатация: Пределы железа и человека. Запретные зоны на карте ЛТХ. 10 заповедей в конце каждой главы: «Не висеть ниже 15м!», «Скорость ниже 50 км/ч на малой высоте - СМЕРТЬ!», «Бойся ВК как огня!».

Артём конспектировал, впитывая лавину: РША (Шаг-Газ – левая рука), РЦШ (Циклический Шаг – правая рука, не штурвал!), АП (Автомат Перекоса – мозг винта), НВ, РВ, ТВ3-117ВМ, ВР-14А, УПК, Б-8В, «Атака», СУВ, ПНК, авторотация, ВК, земной резонанс. Мозг гудел, как перегруженный генератор. Интенсив выживания.

Тренажер НТЛ-8М: Первая Битва с Железным Демоном. Кабина-симулятор Ми-8. Артём в кресле правого летчика (2П). Командир Егоров за спиной - тень Смерти.

Знакомство с «органами»: Левой рукой - РША (шаг винта + газ – жизнь и мощность). Правой рукой – РЦШ («ручка» - тангаж, крен; чувствительность опарыша!). Ногами – педали (рыскание - хвост слушается ног). Внимание! РЦШ – не штурвал! Он – нерв птицы!

Висение: Казалось: поднял РША – завис. На деле - физическая пытка. Микро-движения РЦШ и педалями, чтобы удержать трехтонную махину в одной точке. Машина кренится, рыскает, опускает хвост. «Легче! Чувствуй! Не дергай!» – рев Егорова. Пот заливает глаза, мышцы спины и рук горят огнем, пальцы деревенеют. 5 минут «виса» - как час боя.

Прямолинейный полет, развороты: Набрать скорость. Держать курс. Развернуться плавно. На экране - виртуальное поле, полоса. В кабине - дикая вибрация, гул, необходимость одновременно: смотреть на приборы (скорость, высота, курс), держать РЦШ и педали, слушать Егорова, («Курс 180! Крен! Педаль!»). Мозг кипит. Координация рвется.

Авторотация: Моделировка отказа двигателя. Резко опустить РША - сбросить шаг. Держать скорость! Плавно снижаться! Выбрать место посадки! Адреналин бьет в виски. Руки дрожат. Приземление - удар, скрежет, красный экран «Разрушение». «Думал, шутка? В реале - труп!» – констатирует Егоров.

Артём вылезал из тренажера мокрый, как мышь, с пульсом под 150. Каждый сеанс экзамен на выживание.

И пошла жара, не в переносном, а в самом прямом смысле - тренажер НТЛ-8М стал его вторым домом, а подполковника Егорова – личным демоном-инструктором, чей голос резал уши громче турбины: "РЦШ, бл*дь, не дрова руби! Чувствуй машину!", "Педаль, педаль, куда потянул, кретин?!", "Скорость падает! Вихревое кольцо, сволочь, смотри! Сейчас схлопнемся!". Пот заливал глаза, руки дрожали от немыслимой нагрузки – удержать виртуальную восьмитонку в режиме висения оказалось каторгой для мышц и нервов, авторотация после "отказа двигателя" каждый раз заканчивалась красным экраном "КАТАСТРОФА", а развороты с креном выворачивали вестибулярный аппарат наизнанку. Молодые лейтенанты из училищ косятся искоса: "Старлей с КП, да он ж не потянет...", но Внуков стискивал зубы, ночами штудировал мануалы до рези в глазах, отрабатывал движения на стуле с воображаемым РЦШ - и постепенно, через пот, боль и пустые желудки от нервов, машина начала слушаться. Не сразу, не идеально, но слушаться. Первый самостоятельный "вылет" на тренажере без красного экрана. Первое разрешение на реальный полет с инструктором на борту настоящего Ми-8АМТШ - грохот турбин, вибрация, вжимающая в кресло, земля, уходящая из-под шасси, и дикий, первобытный восторг смешанный с животным страхом: "Я ЛЕЧУ!". Потом – простые задания: прямолинейные, развороты, висение уже над реальным полигоном, а не симулятором. Потом – сложнее: полеты по маршруту, отработка авторотации (уже без падения), взаимодействие с наземными постами на учениях – его знание тактики с земли стало козырем. Отсев был жестким, но он прошел. Старший лейтенант Внуков Артём Тимофеевич, офицер боевого управления в прошлом, теперь – летчик Ми-8АМТШ 3-го вертолетного звена 1-й смешанной авиационной эскадрильи 48-го гвардейского смешанного авиаполка. Летает. Не истребитель, не стратосфера. Грохочущая, вибрирующая "восьмерка". Работа ближняя, грубая: переброска грузов, десанта. Иногда страшно. Всегда тяжело физически. Но это ЕГО небо. Не через мерцающий экран АСУ, а в слюде иллюминатора, в реве двигателей, в ветре, бьющем в лицо при открытой двери. Звёзды на погонах те же. Классность военлёта теперь на его груди. Учится до сих пор, каждый вылет новая задача, новый урок. Но птица слушается рук. И это главное.

Нижний Новгород. Не Петербург с его имперской выправкой и сырыми мифами, а город-труженик, город-крепость, вцепившийся в слияние Оки и Волги булыжниками кремля и дымом заводских труб. Автозаводский район. Эпицентр. Не парадные проспекты, а бесконечные кварталы, где улицы Горького, Кирова, Лоскутова выстроились в строгие линейки, как солдаты на плацу. Здесь, в одной из бесчисленных панельных «девятиэтажек» серии II-49, с окнами, похожими на сонные глаза, и подъездами, пахнущими кошками, щами и вечной сыростью, 1 июля 1992 года появился на свет Артём Внуков. Мир встречал его не колыбельными ангелов, а гулом ГАЗа, доносившимся даже сквозь стены роддома №1, да осторожными улыбками родителей – Тимофея и Галины, – уже знавших цену молоку, памперсам и этой новой, хрупкой, пугающей свободе.

Двор. Не абстрактное пространство, а конкретный «колодец» между домами 14, 15 и 16 по улице Дьяконова. Пятиугольник асфальта, изъеденный временем, машинным маслом и солью до состояния лунного ландшафта. Островки жухлой травы, больше похожей на пыль, пробивавшейся сквозь трещины. Ржавая «ракета» качелей, скрипевшая, как немые души, на ветру. Две песочницы с вечным стеклом и окурками. И «гаражники» – низкие, мрачные ангары из силикатного кирпича в конце двора, царство запаха бензина, старого железа и мужских разговоров с матом сквозь зубы. Здесь Артём сделал первые шаги, здесь впервые разбил коленку в кровь о торчащую арматуру, здесь услышал первое крепкое слово от старших пацанов, гонявших мяч обшарпанным «колдуном».

Квартира. «Двушка» на пятом этаже. Теснота, прописанная в каждой трещинке на обоях, в каждом углу, заставленном коробками с «нужными вещами на черный день». Запах вечного борща, лака для паркета (который так и не скрыл щели) и дешевого табака отца. Гул холодильника «Ока» – саундтрек ночей. Мать, Галина Николаевна, бухгалтер в автобусном парке. Вечная усталость в глазах, заточённых за толстыми стеклами очков, руки, шершавые от бумаг и стирки. Разговоры – про цены, про задержку зарплаты на ГАЗе, про то, «как бы протянуть». Отец, Тимофей Иванович, инженер-технолог на том самом ГАЗе. Приходил поздно, пахнул металлом, машинным маслом и какой-то невыветриваемой заводской горечью. Молчаливый. Смотрел телевизор (новости, футбол, редкий боевик) с лицом человека, несущего неподъемный груз. Ласка выражалась похлопыванием по плечу и редким «молодец, сынок». Любовь – работой, чтобы семья не нуждалась.

Небо. Оно пришло неожиданно. Не из книжек, ас грохотом. Пролетающий низко над районом Ил-76 из аэропорта Стригино, что за рекой. Огромный, ревущий, завораживающий. Артём, лет четырех, прилип к окну, забыв про игрушку. Сердце колотилось, как бешеное. С этого момента небо перестало быть просто синей (или серой) дыркой над двором. Оно стало целью. Потом были самолетики из бумаги, запускаемые с балкона. Падали сразу, но эти секунды свободного падения! Потом – пластилиновые монстры, больше похожие на утюги с крыльями, но он знал – это его истребители, еи бомбардировщики. Потом – первый пластмассовая модель самолета, купленный в «Детском мире» на проспекте Кирова. «МиГ-21». Клей «Момент» щипал глаза, краска ложилась коряво, но это было священнодействие. Он висел на нитке над кроватью Артёма, как икона.

Дед. Николай Петрович, отец Галины. Тот самый мостик к мечте. Не частый гость, жил в Сормово, но каждый его приезд был праздником. Потому что он летал. Не на бумажных самолетиках, а на настоящем, большом, военном. Штурман на Ил-4, «летающей крепости», как он сам говорил с гордостью, но и с тенью в глазах. Он привозил не столько гостинцы, сколько истории. Про бескрайние просторы Сибири под крылом, про грозы, которые нужно было обходить, про звезды, видимые из кабины так, как никогда не увидишь с земли. И фотографии. Пожелтевшие, с заломами. Дед в кожаном шлеме, с очками на лбу, улыбающийся у здоровенного винта. Дед с товарищами на фоне самолета с устрашающими звездами на крыльях. Эти фото Артём рассматривал часами, тыча пальцем: «Дед, а это ты? А это твой самолет? А ты бомбы сбрасывал?». Дед отшучивался, но однажды достал из старого офицерского планшета настоящий штурвал. Маленький, тренировочный, с потёртой ручкой и потускневшими латунными деталями. «Держи, Артёмка. Управляй. Чувствуй». Этот штурвал стал святыней. Артём привязывал его к табуретке, садился, закрывал глаза и летел. Гул мотора он имитировал горлом, крен – наклоном тела. В этих полетах проходили часы.

Школа №127. Большое, неуютное здание из серого кирпича. Парты с вырезанными сердцами и матами. Мелкая пыль, вечно висящая в воздухе. Учителя – в основном женщины с лицами, отражавшими усталость мира. Артём учился неровно. Физика, математика – да! Горел. Решал задачи про траектории, скорости, сопротивления. География – только карты, где можно было мысленно прокладывать маршруты через океаны. История – лишь войны и самолеты в них. Литература, языки – мука. Он терпел, как неизбежное зло, необходимое для поступления. Его тетради по точным наукам были испещрены не только формулами, но и эскизами самолетов на полях. Истребители с острыми носами, тяжелые транспортники, вертолеты с вращающимися винтами. Учителя ворчали, но смирялись – Внуков из тех, кто «с небом на ты».Улицы Автозавода. Они были не просто дорогами из дома в школу или в магазин. Это были маршруты к мечте. Он знал все точки, откуда лучше видно небо. Заброшенная стройплощадка за гаражами – там открывался широкий горизонт. Мост через железнодорожные пути – оттуда были видны взлетающие из Стригино машины. Он мог часами стоять, запрокинув голову, провожая взглядом серебристую точку, пока она не растворялась в вышине. Звук реактивного двигателя вызывал в нем физический трепет – волна проходила от пяток до макушки. Он различал их на слух: гулкий бас «Тушка», пронзительный вой Ту-134, тяжелое урчание Ил-76. Он выписывал из газет и журналов (редкая роскошь!) все, что касалось авиации: характеристики новых моделей, репортажи с авиасалонов, истории летчиков-испытателей. Его уголок в комнате был музеем: плакаты с Су-27 и МиГ-29, вырезки, фотографии, модели (теперь уже более аккуратно собранные), тот самый дедов штурвал.

Подростковые метания. Были и они. Не драмы с кровью, как в примере, а тихая, но жестокая борьба с реальностью. Когда сверстники гоняли мяч, пили дешевое пиво в подворотнях или тусили у кого-то дома под громкую музыку, Артём сидел дома с книжками по аэродинамике (доступными его пониманию) или чертил схемы. Его считали чудаком. «Внуков? Да он про самолеты только и думает!» – снисходительно усмехались одноклассники. Девчонки не обращали внимания – слишком замкнутый, слишком не от мира сего. Были моменты слабости, желания быть как все, пойти с пацанами, попробовать закурить, понравиться какой-нибудь Кате из параллельного класса. Но грохот пролетающего Ан-12 за окном класса мгновенно возвращал его к себе. Это был зов. Сильнее страха быть белой вороной, сильнее смутного интереса к девчонкам. Он знал: его место – там, вверху. Или хотя бы на пути к этому «там».

Поездка в Стригино. Подарок на 14 лет. Отец, видя одержимость, выбил через знакомого пропуск на территорию аэропорта, не на летное поле, но близко. Не международный шик, а рабочая лошадка региональных рейсов, военных и грузовых. Но для Артёма это был храм. Он стоял у забора, лицо прижато к холодным прутьям сетки-рабицы, и смотрел, как заруливает после посадки Як-40 с потускневшей краской. Как буксируют тяжелый Ил-76, шум его двигателей заставлял вибрировать землю под ногами. Как взмывает в небо вертолет Ми-8, его винты, взбивая пыль и траву, создавали свой, хаотичный ветер. Он видел лётчиков в форме, идущих с чемоданчиками, диспетчеров в башне за стеклами – недосягаемых богов его вселенной. Он вдыхал этот воздух – пропитанный керосином, пылью и свободой. Это был не запах, это был наркотик. Он стоял там часами, пока отец не тянул его за рукав: «Артём, хватит. Пора». Уезжал с чувством, что оставляет часть души у этого забора. И с железной решимостью: сюда он вернется. Но не за забор. По ту сторону.

Конец детства. Он закончился не драматично, а с тихим щелчком заявления, поданного в приемную комиссию Нижегородского высшего военного авиационного училища им. П.Н. Нестерова. Все школьные годы были подготовкой к этому моменту. Физика, математика, физкультура – все ради одной цели. Прощание со двором, с панельной «девятиэтажкой», с комнатой-музеем было без слез, но с глубочайшей внутренней дрожью. Он смотрел на серое небо Автозавода, по которому тянул белый след очередного лайнера. «Скоро, – думал он. – Скоро я буду там». Он не знал, что путь будет не прямым, что мечты о кабине истребителя столкнутся с суровой реальностью распределения. Он знал только одно: он вырвался из «колодца». Путь к небу начался. И обратной дороги не было. Картонный штурвал остался лежать в ящике стола. На смену ему должны были прийти настоящие рычаги управления. Он верил в это. Со всей страстью мальчишки, для которого небо было не пустотой, а единственно возможной стихией. Детство кончилось. Осталась только взлетная полоса длиною в жизнь, уходящая ввысь над слиянием Оки и Волги. И он стоял у ее начала, сжимая в кармане потёртую фотографию деда у самолета, чувствуя в кончиках пальцев обещание стали и ветра.

кабине истребителя столкнутся с суровой реальностью распределения. Он знал только одно: он вырвался из «колодца». Путь к небу начался. И обратной дороги не было. Картонный штурвал остался лежать в ящике стола. На смену ему должны были прийти настоящие рычаги управления. Он верил в это. Со всей страстью мальчишки, для которого небо было не пустотой, а единственно возможной стихией. Детство кончилось. Осталась только взлетная полоса длиною в жизнь, уходящая ввысь над слиянием Оки и Волги. И он стоял у ее начала, сжимая в кармане потёртую фотографию деда у самолета, чувствуя в кончиках пальцев обещание стали и ветра.

кабине истребителя столкнутся с суровой реальностью распределения. Он знал только одно: он вырвался из «колодца». Путь к небу начался. И обратной дороги не было. Картонный штурвал остался лежать в ящике стола. На смену ему должны были прийти настоящие рычаги управления. Он верил в это. Со всей страстью мальчишки, для которого небо было не пустотой, а единственно возможной стихией. Детство кончилось. Осталась только взлетная полоса длиною в жизнь, уходящая ввысь над слиянием Оки и Волги. И он стоял у ее начала, сжимая в кармане потёртую фотографию деда у самолета, чувствуя в кончиках пальцев обещание стали и ветра.

кабине истребителя столкнутся с суровой реальностью распределения. Он знал только одно: он вырвался из «колодца». Путь к небу начался. И обратной дороги не было. Картонный штурвал остался лежать в ящике стола. На смену ему должны были прийти настоящие рычаги управления. Он верил в это. Со всей страстью мальчишки, для которого небо было не пустотой, а единственно возможной стихией. Детство кончилось. Осталась только взлетная полоса длиною в жизнь, уходящая ввысь над слиянием Оки и Волги. И он стоял у ее начала, сжимая в кармане потёртую фотографию деда у самолета, чувствуя в кончиках пальцев обещание стали и ветра.Глава 2: Звёзды на погонах, небо за стеклом

Сентябрь 2007-го врезался в память Артёма Внукова не золотом листьев и студенческой вольницей, а ледяным, пронизывающим до костей ветром Нижегородского ВВАУЛ им. Нестерова и рёвом начкурса, чей голос, казалось, высекал искры из казарменных стен. Автозаводская «хрущёвка» с её уютным бардаком показалась раем. Здесь же – ад Курса Молодого Бойца, выстроенный на унижении, физическом изнурении и железной дисциплине. Подъём в 6:00 под горн, резавший слух как ножовка по металлу. Секунды на заправку койки – одеяло, подушка, простыня – всё должно было лежать с геометрической безупречностью, углы – острые, складки – как по линейке. Малейшая помарка – бесконечные отжимания на промёрзшем асфальте плаца, лицом в лужу или снег. Построение в шеренгу – стой смирно, дышать можно только по команде, взгляд строго перед собой. Кроссы в полной выкладке (противогаз, автомат, вещмешок) по осенней распутице или зимним сугробам за территорию училища – ноги превращались в свинцовые колоды, лёгкие горели, сердце выпрыгивало из груди, а в голове стучал один мотив: «Выдержи. Ради неба. Ради деда. Ради рева двигателя над двором». Физо – не для здоровья, а на износ: подтягивания до мышечного отказа, когда руки уже не слушались, пресс до потемнения в глазах и рвотных позывов, челночный бег, превращавший лёгкие в пылающие мехи. Наряды – чистить картошку мешками, отскребать въевшийся жир с котлов размером с танк, мыть полы тряпками, привязанными к ногам, пока спина не теряла чувствительность. «Дух» – самое низшее звено, существо без прав, только обязанности. Артём стискивал зубы, сжимал кулаки, вспоминая потёртый штурвал деда Николая Петровича в ящике стола дома. Он выдержит. Цена билета в небо – любая. Присяга, принятая в промозглый осенний день на плацу, с холодным прикладом АК в потных ладонях и дрожью в голосе, стала не ритуалом, а Рубиконом. Он больше не принадлежал себе. Он был солдатом системы. И вот началась учёба, где мечта о кабине истребителя столкнулась с гранитом военной науки и суровым приговором медкомиссии. Математика высшей пробы – интегралы, дифференциальные уравнения, тензорный анализ – обрушились как лавина. То, что в школе давалось легко, здесь требовало титанических усилий. Сопромат – наука о том, как ломаются самолёты под нагрузкой, – казался китайской грамотой, формулы не складывались в картину полёта, а описывали хрупкость конструкции. Аэродинамика – прекрасная, но невероятно сложная теория о том, как воздух обнимает крыло, создавая подъёмную силу, – требовала абстрактного мышления, дававшегося Артёму с трудом. Навигация – не просто карта и компас, а сферическая тригонометрия, девиация магнитного компаса, счисление пути с поправками на ветер, расчёт времени, топливо – настоящая магия, без которой в небесном океане заблудишься навсегда. Радиотехника, электротехника – миры схем, сопротивлений, конденсаторов, транзисторов, частот, модуляций, где ток и напряжение были важнее скорости и высоты. Артём грыз гранит ночами в библиотеке, под зелёным светом настольных ламп, в облаке запаха пыли, старых переплётов и отчаяния. Радости познания не было – был тяжкий, изнурительный труд, цена, которую требовала система за право приблизиться к небу. Единственным глотком воздуха были спецдисциплины. Тактика ВВС – вот где оживали карты и макеты!

Изучение Су-27 «Убей всех», МиГ-29 «Стремительный сокол», Су-24 «Фехтовальщик», их ТТХ (тактико-технических характеристик) – скорость, потолок, радиус действия, боевая нагрузка, вооружение (ракеты Р-27, Р-73, пушки ГШ-30), уязвимые зоны. Воздушный бой – манёвры, ракурсы, энергия, «кобры», «колокола». Бомбометание с пикирования, с горизонта, кассетными бомбами. Разведка – фото, радио, РЛ. Это пахло войной, пахло настоящим делом. Огневая подготовка – стрельба из пистолета Макарова (ПМ) и автомата Калашникова (АК-74) на полигоне. Азарт отдачи в плечо, запах пороха, звон гильз по бетону, мишени, звенящие от попаданий. Авиационная медицина – барокамера, где «поднимали» на высоту 5-8 тысяч метров, учили распознавать коварные признаки высотной болезни – эйфорию, сонливость, потерю критики; тренировки по аварийному покиданию самолёта на тренажёрах, катапультирование (ощущение чудовищного удара по позвоночнику даже в симуляторе), выживание в лесу, в степи, на воде – как развести костёр без спичек, найти воду, подать сигнал бедствия. Это был экстрим, это был вызов. Но главным, самым страшным экзаменом стала ВЛК – Врачебно-Летная Комиссия. Дни, проведённые в бесконечных очередях медсанчасти. Придирчивые врачи. Терапевт, невролог, хирург, отоларинголог… И главный судия – офтальмолог. «Сядь. Подбородок на подставку. Лоб прижми. Смотри прямо. Не двигайся. Читай буквы. Сверху вниз. Левый глаз. Правый. Теперь – цветовые таблицы Рабкина. Какой номер видишь? А этот? Этот?» Кардиограмма под нагрузкой на велоэргометре – крути педали, пока сердце не выскочит, а врач смотрит на ленту, как на предсказание судьбы. Вестибулярные пробы – вращение на кресле Барани до полной потери ориентации в пространстве, тошноты, холодного пота. И вердикт, обрушившийся как гильотина: «Незначительное отклонение по цветочувствительности. Дискриминация оттенков зелёно-красного спектра. К пилотированию истребителей – ограниченно годен. Рекомендованы другие авиационные специальности». Мир поплыл перед глазами. Мечта о стремительном Су-27 или МиГ-29, о перегрузках, вжимающих в кресло, о виражах у самой кромки облаков, о статусе элиты – рассыпалась в прах. Истребитель – острие копья ВВС – был для него закрыт. Горечь была такой густой, что её можно было резать ножом. На первом курсе встал выбор специализации. Штурман? Борт-инженер? Или… Офицер Боевого Управления (ОБУ). Специалист по управлению авиацией с земли. Мозг операции. Хоть и выбирал с самого начала, с поступления, но спрашивали еще раз. Работа на Командном пункте (КП). Анализ тактической обстановки, постановка задач экипажам, наведение истребителей на воздушные цели, управление штурмовиками при ударе по наземным объектам, координация воздушного движения в зоне ответственности, особенно в горячий период учений или реальных задач. Требовалось хладнокровие самурая, аналитический ум гроссмейстера, скорость реакции пилота Формулы-1 и умение принимать решения за доли секунды в условиях цейтнота, неполной информации и смертельного риска для тех, кто в воздухе. Артём, помня свои относительные успехи в тактике и навигации, видя в этом хоть какую-то близость к реальным боевым действиям (пусть и не из кабины, а через призму экрана), выбрал БУ. Горький компромисс. Не небо, но максимально близко к нему. Не пилот, но тот, кто направляет пилотов, кто решает, куда лететь, кого атаковать, как выжить. Он убеждал себя, что это не менее важно, что от его решений зависят жизни в воздухе. Что он станет ангелом-хранителем для тех, кто летает. Последние курсы – тотальное погружение в специальность. Радиотехнические системы: РЛС обзора (П-18 «Терек», П-37 «Ураган»), наведения (1Л117М «Скала»), управления оружием («Гамма-С1», «Небо-СВ»). Их диаграммы направленности, зоны обнаружения, «мёртвые зоны», помехозащищённость, режимы работы. Учились «читать» экран индикатора кругового обзора (ИКО) – различать свои и чужие метки (цели) по коду системы госопознавания «Пароль» (свой-чужой), оценивать высоту, скорость, курс цели, идентифицировать её тип по характерной «подписи» на экране – размер метки, скорость её перемещения, «роспись» при облучении. Радиосвязь – наземная (Р-809 «Астра», Р-862 «Карат») и воздушная (Р-855УМ, Р-862). Частоты, каналы, позывные («Ястреб», «Орёл», «Беркут»), кодирование речи, защита от помех. Голос в шлемофоне или микрофоне должен был быть абсолютно спокоен, чёток, металличен, команды – недвусмысленны и лаконичны. Автоматизированные Системы Управления (АСУ) – «Поляна-Д4М1», «Сенеж-М1». Мощные компьютерные комплексы, сводившие данные от сети РЛС, постов визуального наблюдения, вышестоящих КП в единую, непрерывно обновляемую тактическую картину воздушной и наземной обстановки. Освоение их интерфейсов, ввод данных, интерпретация информации, понимание алгоритмов работы – оператор АСУ был ключевой фигурой на современном КП. Тактика родов авиации: как истребительная авиация (ИА) завоёвывает господство в воздухе, как штурмовая авиация (ША) работает по точечным и площадным наземным целям, как бомбардировочная авиация (БА) наносит удары по стратегическим объектам, как разведывательная авиация (РазвА) добывает данные, как транспортная и специальная авиация выполняет свои задачи. Артём должен был досконально понимать возможности, ограничения и тактические приёмы каждого типа самолёта в полку и потенциального противника, чтобы грамотно ставить задачи экипажам. Сердце подготовки ОБУ – отработка на тренажёрах КП. Реалистичные (насколько позволяли технологии) симуляторы командных пунктов. Сценарии: отражение массированного воздушного налёта условного противника, перехват одиночного нарушителя государственной границы, наведение ударной группы штурмовиков на колонну бронетехники, координация действий авиации с зенитными ракетными войсками (ЗРВ) и наземными подразделениями. Стресс был запредельным, разрушающим. На экранах АСУ – десятки, иногда сотни меток, перемещающихся с огромными скоростями. В наушниках – наложение голосов: доклады «пилотов» (инструкторов), информация от соседних секторов управления, команды с вышестоящего КП («Воздух-1»), помехи, крики о помощи («Попал под обстрел!», «Сбит!»). Нужно было мгновенно фильтровать шум, выделять главное, оценивать угрозу, принимать единственно верное решение и отдать чёткую, лаконичную команду, не допускающую двоякого толкования: «Ястреб-21, группа, курс 270, высота 5000, цель воздушная, азимут 045, дальность 80, группа, две единицы, тип – условный истребитель, атакуйте!» или «Орёл-15, снижайтесь до 100 метров, цель наземная, квадрат 45-67, подавление ЗРК, работайте!». Ошибка на тренажёре – это «сбитый» свой самолёт, «прорвавшийся к охраняемому объекту противник», «сорванная боевая задача».

Изучение Су-27 «Убей всех», МиГ-29 «Стремительный сокол», Су-24 «Фехтовальщик», их ТТХ (тактико-технических характеристик) – скорость, потолок, радиус действия, боевая нагрузка, вооружение (ракеты Р-27, Р-73, пушки ГШ-30), уязвимые зоны. Воздушный бой – манёвры, ракурсы, энергия, «кобры», «колокола». Бомбометание с пикирования, с горизонта, кассетными бомбами. Разведка – фото, радио, РЛ. Это пахло войной, пахло настоящим делом. Огневая подготовка – стрельба из пистолета Макарова (ПМ) и автомата Калашникова (АК-74) на полигоне. Азарт отдачи в плечо, запах пороха, звон гильз по бетону, мишени, звенящие от попаданий. Авиационная медицина – барокамера, где «поднимали» на высоту 5-8 тысяч метров, учили распознавать коварные признаки высотной болезни – эйфорию, сонливость, потерю критики; тренировки по аварийному покиданию самолёта на тренажёрах, катапультирование (ощущение чудовищного удара по позвоночнику даже в симуляторе), выживание в лесу, в степи, на воде – как развести костёр без спичек, найти воду, подать сигнал бедствия. Это был экстрим, это был вызов. Но главным, самым страшным экзаменом стала ВЛК – Врачебно-Летная Комиссия. Дни, проведённые в бесконечных очередях медсанчасти. Придирчивые врачи. Терапевт, невролог, хирург, отоларинголог… И главный судия – офтальмолог. «Сядь. Подбородок на подставку. Лоб прижми. Смотри прямо. Не двигайся. Читай буквы. Сверху вниз. Левый глаз. Правый. Теперь – цветовые таблицы Рабкина. Какой номер видишь? А этот? Этот?» Кардиограмма под нагрузкой на велоэргометре – крути педали, пока сердце не выскочит, а врач смотрит на ленту, как на предсказание судьбы. Вестибулярные пробы – вращение на кресле Барани до полной потери ориентации в пространстве, тошноты, холодного пота. И вердикт, обрушившийся как гильотина: «Незначительное отклонение по цветочувствительности. Дискриминация оттенков зелёно-красного спектра. К пилотированию истребителей – ограниченно годен. Рекомендованы другие авиационные специальности». Мир поплыл перед глазами. Мечта о стремительном Су-27 или МиГ-29, о перегрузках, вжимающих в кресло, о виражах у самой кромки облаков, о статусе элиты – рассыпалась в прах. Истребитель – острие копья ВВС – был для него закрыт. Горечь была такой густой, что её можно было резать ножом. На первом курсе встал выбор специализации. Штурман? Борт-инженер? Или… Офицер Боевого Управления (ОБУ). Специалист по управлению авиацией с земли. Мозг операции. Хоть и выбирал с самого начала, с поступления, но спрашивали еще раз. Работа на Командном пункте (КП). Анализ тактической обстановки, постановка задач экипажам, наведение истребителей на воздушные цели, управление штурмовиками при ударе по наземным объектам, координация воздушного движения в зоне ответственности, особенно в горячий период учений или реальных задач. Требовалось хладнокровие самурая, аналитический ум гроссмейстера, скорость реакции пилота Формулы-1 и умение принимать решения за доли секунды в условиях цейтнота, неполной информации и смертельного риска для тех, кто в воздухе. Артём, помня свои относительные успехи в тактике и навигации, видя в этом хоть какую-то близость к реальным боевым действиям (пусть и не из кабины, а через призму экрана), выбрал БУ. Горький компромисс. Не небо, но максимально близко к нему. Не пилот, но тот, кто направляет пилотов, кто решает, куда лететь, кого атаковать, как выжить. Он убеждал себя, что это не менее важно, что от его решений зависят жизни в воздухе. Что он станет ангелом-хранителем для тех, кто летает. Последние курсы – тотальное погружение в специальность. Радиотехнические системы: РЛС обзора (П-18 «Терек», П-37 «Ураган»), наведения (1Л117М «Скала»), управления оружием («Гамма-С1», «Небо-СВ»). Их диаграммы направленности, зоны обнаружения, «мёртвые зоны», помехозащищённость, режимы работы. Учились «читать» экран индикатора кругового обзора (ИКО) – различать свои и чужие метки (цели) по коду системы госопознавания «Пароль» (свой-чужой), оценивать высоту, скорость, курс цели, идентифицировать её тип по характерной «подписи» на экране – размер метки, скорость её перемещения, «роспись» при облучении. Радиосвязь – наземная (Р-809 «Астра», Р-862 «Карат») и воздушная (Р-855УМ, Р-862). Частоты, каналы, позывные («Ястреб», «Орёл», «Беркут»), кодирование речи, защита от помех. Голос в шлемофоне или микрофоне должен был быть абсолютно спокоен, чёток, металличен, команды – недвусмысленны и лаконичны. Автоматизированные Системы Управления (АСУ) – «Поляна-Д4М1», «Сенеж-М1». Мощные компьютерные комплексы, сводившие данные от сети РЛС, постов визуального наблюдения, вышестоящих КП в единую, непрерывно обновляемую тактическую картину воздушной и наземной обстановки. Освоение их интерфейсов, ввод данных, интерпретация информации, понимание алгоритмов работы – оператор АСУ был ключевой фигурой на современном КП. Тактика родов авиации: как истребительная авиация (ИА) завоёвывает господство в воздухе, как штурмовая авиация (ША) работает по точечным и площадным наземным целям, как бомбардировочная авиация (БА) наносит удары по стратегическим объектам, как разведывательная авиация (РазвА) добывает данные, как транспортная и специальная авиация выполняет свои задачи. Артём должен был досконально понимать возможности, ограничения и тактические приёмы каждого типа самолёта в полку и потенциального противника, чтобы грамотно ставить задачи экипажам. Сердце подготовки ОБУ – отработка на тренажёрах КП. Реалистичные (насколько позволяли технологии) симуляторы командных пунктов. Сценарии: отражение массированного воздушного налёта условного противника, перехват одиночного нарушителя государственной границы, наведение ударной группы штурмовиков на колонну бронетехники, координация действий авиации с зенитными ракетными войсками (ЗРВ) и наземными подразделениями. Стресс был запредельным, разрушающим. На экранах АСУ – десятки, иногда сотни меток, перемещающихся с огромными скоростями. В наушниках – наложение голосов: доклады «пилотов» (инструкторов), информация от соседних секторов управления, команды с вышестоящего КП («Воздух-1»), помехи, крики о помощи («Попал под обстрел!», «Сбит!»). Нужно было мгновенно фильтровать шум, выделять главное, оценивать угрозу, принимать единственно верное решение и отдать чёткую, лаконичную команду, не допускающую двоякого толкования: «Ястреб-21, группа, курс 270, высота 5000, цель воздушная, азимут 045, дальность 80, группа, две единицы, тип – условный истребитель, атакуйте!» или «Орёл-15, снижайтесь до 100 метров, цель наземная, квадрат 45-67, подавление ЗРК, работайте!». Ошибка на тренажёре – это «сбитый» свой самолёт, «прорвавшийся к охраняемому объекту противник», «сорванная боевая задача».  Артём выкладывался по полной. Холодный пот стекал по спине ручьями, руки дрожали после особенно напряжённых сессий, ночные кошмары преследовали – в них он видел только мелькающие метки и слышал искажённые крики в эфире. Он научился гасить внутреннюю панику, отключать эмоции, мыслить на три шага вперёд, как компьютер, обрабатывающий угрозы. Он стал асом экрана, мастером тактической картины. Выпуск-2007. Торжественное построение. Вручение дипломов и лейтенантских погон. Родители – мать с гордостью и слезами, отец с редкой улыбкой. Чувство выполненного долга, оплаченного годами невероятных усилий. Но когда Артём видел счастливые, одухотворённые лица выпускников-лётчиков, получающих из рук начальника училища свои первые лётные книжки и назначения в боевые полки на Су-27СМ, МиГ-29СМТ, его собственная гордость меркла. В душе клокотала горькая, невысказанная зависть и обида. Его погоны украшали звёздочки младшего лейтенанта, но не было на груди заветного значка «Летная классность». Его назначили офицером боевого управления в гвардейский истребительный авиационный полк (48-й гв. САП) под Нижним Новгородом. Престижно. Близко к дому. Ударная часть. Но его небо оказалось замуровано в стекле экранов РЛС и мерцающих символах АСУ. Служба в полку. Младший лейтенант Внуков. Военный городок – замкнутый микрокосм со своими законами, иерархией, запахами (казарма, столовая, ГСМ). Дежурства на Командном пункте полка (КП П) по строгому графику, часто – ночные смены по 12 часов. Полумрак оперативного зала. Мерцание экранов АСУ «Сенеж», ИКО РЛС. Монотонный гул вентиляции и блоков аппаратуры – постоянный фон жизни. Запах – специфический коктейль: озон от электроники, нагретый пластик, крепчайший чай в термосах, потом во время авралов. Будни: Рутинный мониторинг воздушной обстановки в зоне ответственности полка. Контроль плановых полётов по боевой подготовке – взлёты, посадки, работа в зонах. Постоянная координация с гражданскими диспетчерами аэропорта «Стригино», чтобы военные «ястребы» не пересеклись на эшелоне с «Боингами» или «Аэробусами». Горы документов: планы полётов на день/неделю, отчёты о выполнении, летные листы экипажей, журналы учёта работы техники, радиожурналы. Бюрократия – смазка военной машины, необходимая, но выматывающая. Учения – Адреналин и Абсолютная Ответственность: Крупномасштабные ЛТУ (Летно-Тактические Учения) с привлечением десятков самолётов своего и соседних полков, иногда – с «противником» из другой дивизии.